準都市計画区域の概要について

ページは、準都市計画区域とはなにか、また、指定されるとどうなるか、その概要を解説しております。

- ■はじめに

都市計画区域

準都市計画区域 - ■指定されるとどうなるの?

- ■建築確認について

- ■建築の制限について

建ぺい率・容積率の制限について

接道について

建築物の高さの制限について

■はじめに

都市計画区域

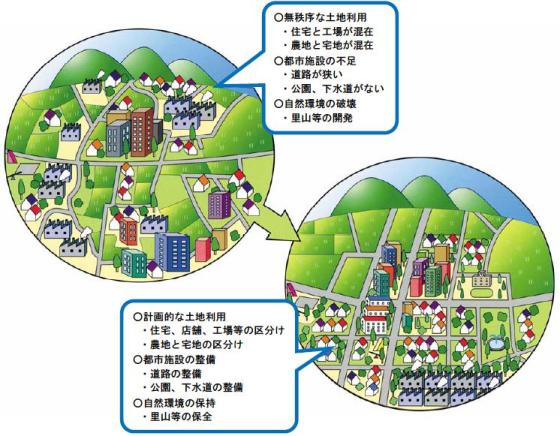

土地の使い方や建物の建て方についてのルールや、道路、公園、下水道などの公共施設等の配置等を定め、秩序あるまちづくりを進めていく一定の範囲を「都市計画区域」(=各種都市計画制度を適用する区域)として定めています。

(なお、この都市計画区域は、通常「都市」と聞いてイメージされる市街地の部分だけでなく、郊外の農地や山林の田園地域も含めて指定されています。)

図1 : 都市計画制度を活用したまちづくりのイメージ

福井県内では、11の都市計画区域があり、それぞれの都市計画区域において、区域に応じたルール(各種都市計画制度)が適用され、まちづくりが進められています。

準都市計画区域

では、本ページで解説する、「準」都市計画区域と都市計画区域はどこがちがうのでしょうか。

都市計画区域が、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を指定するのに対し、準都市計画区域は、積極的な整備または開発を行う必要はないものの、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域について指定します。

都市計画区域は、都市計画税などを徴収し、それを財源に、道路や公園、下水道など(各種都市施設)の整備を行ったり、土地区画整理事業等の市街地開発事業を行ったりするのに対し、準都市計画区域は、「保全」の意味合いのみのため、そのようなことを行うことはできません。

開発的なことを行う都市計画制度を活用することはできませんが、都市としての環境を保全するため、都市計画区域に準じた土地利用のルールが発生します。

※参考 : 準都市計画区域において具体的に不可能なことを挙げると以下のとおりです。

- 都市施設(道路・公園等)に関する都市計画決定

- 地区計画等に関する都市計画決定

- 市街地開発事業(土地区画整理事業等)に関する都市計画決定

- 都市計画税の徴収 等

■指定されるとどうなるの?

いくつかの規制を受けることとなります。

- 通常の木造住宅でも建築確認申請が必要となります。

- 建築の制限(建ぺい率・容積率の制限、接道義務等)が発生します。

- 3,000㎡以上の開発行為が許可対象となります。

- 大規模集客施設*の立地が原則制限されます。 (平成19年11月30日以降)

* 床面積1万㎡を超える店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等をさします。

一方、これらの規制には、このような効果があります。

- 交通上、安全上、防火上および衛生上支障がない建築がされます。

- 皆が住みやすく、安全な街並みが整えられます。

- 不良な宅地開発の発生を防ぎます。

- 地域の判断による大規模集客施設の適正な立地が確保されます。

■建築確認について

新築の場合はもちろん、10㎡以下の増改築等を除き、原則全て建築確認申請が必要となります。

※参考 : 建築確認申請の手数料は以下のとおりです。

| 床面積の合計 | 確 認 申 請 | 完了検査申請 |

| 30㎡以内 | 5,000円 | 10,000円 |

| 30㎡超~100㎡以内 | 9,000円 | 12,000円 |

| 100㎡超~200㎡以内 | 14,000円 | 16,000円 |

| 200㎡超~500㎡以内 | 19,000円 | 22,000円 |

なお、木造であっても、500㎡超については、準都市計画区域が指定されていなくても建築確認申請が必要です。

■建築の制限について

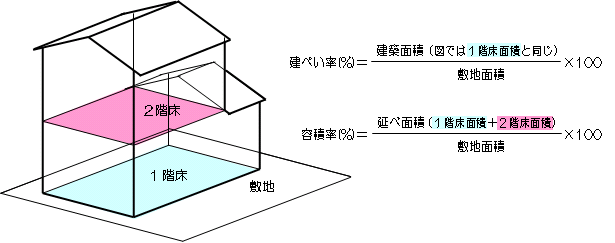

建ぺい率・容積率の制限について

●建ぺい率の制限について

採光・通風の確保や防火上の安全性の向上を図り、敷地内に空地を確保するため、敷地面積に対する建築面積の割合を制限するものです。

●容積率の制限について

建物の規模が、地域の環境や道路等の公共施設の整備状況にあったものとなるよう、敷地面積に対する延べ面積の割合を制限するものです。

図2 : 建ぺい率・容積率の制限

* 建ぺい率・容積率の限度は、特定行政庁(福井市の区域は福井市長、福井市以外の区域では福井県知事)が土地利用の状況等を考慮し、都市計画審議会(福井市の区域は福井市都市計画審議会、福井市以外の区域では福井県都市計画審議会)の議を経て定めます。

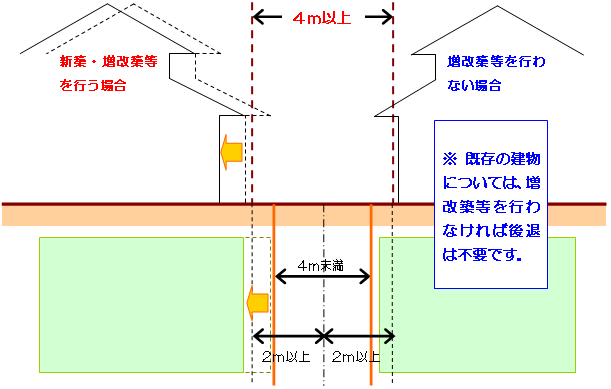

接道について

・ 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していることが必要です。

・ 幅員4m未満の場合は、新築、増改築等の際には、道路中心線から2mの線が道路の境界線とみなされ、この部分に建物を建てることはできません。

※ 既存の建物については、増改築等を行わなければ後退は不要です。

図3 : 道路の状況による建築物の後退

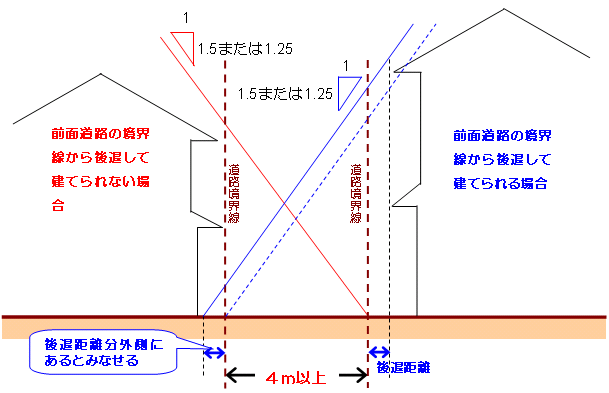

建築物の高さの制限について

・ 新築・増改築等の際には、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に、1.5または1.25*を乗じた数値以下にする必要があります。

※ 既存の建物については、増改築等を行わなければ高さの制限はありません。

なお、建物が前面道路の境界線から後退して建てられる場合には、前面道路の反対側の境界線は、

後退した距離に相当する分だけ外側にあるものとみなされます。

* 特定行政庁(福井市の区域は福井市長、福井市以外の区域では福井県知事)が土地利用の状況等を考慮し、都市計画審議会(福井市の区域は福井市都市計画審議会、福井市以外の区域では福井県都市計画審議会)の議を経て定めます。

図4 : 道路と建築物の高さの関係

準都市計画区域の指定に関するコンテンツ

- 永平寺準都市計画区域の指定について

永平寺町(旧永平寺町、旧上志比村)において準都市計画区域を指定しました。

当ページは区域指定の理由等を解説するページです。

(参考リンク)

- 「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」の概要について(PDFファイル)

平成18年5月30日に公布された都市計画法等の改正の概要です。(国土交通省作成資料)

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、tokei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

都市計画課都市計画・支援グループ

電話番号:0776-20-0498 | ファックス:0776-20-0693 | メール:tokei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)