知事記者会見の概要(令和6年12月26日(木))

令和6年12月26日(木曜日)

10:30~11:30

県庁 特別会議室

[知事]〔配付資料:令和6年を振り返って〕

今年最後になると思いますが、会見を始めさせていただきます。

最初に、今年一年を振り返ってということで、少し項目を挙げさせていただいています。北陸新幹線の開業、また、ふくい桜マラソンの初開催もありました。さらには、全国育樹祭の開催もありましたし、能登半島地震・奥能登豪雨への対応ということも大きかったと思っています。

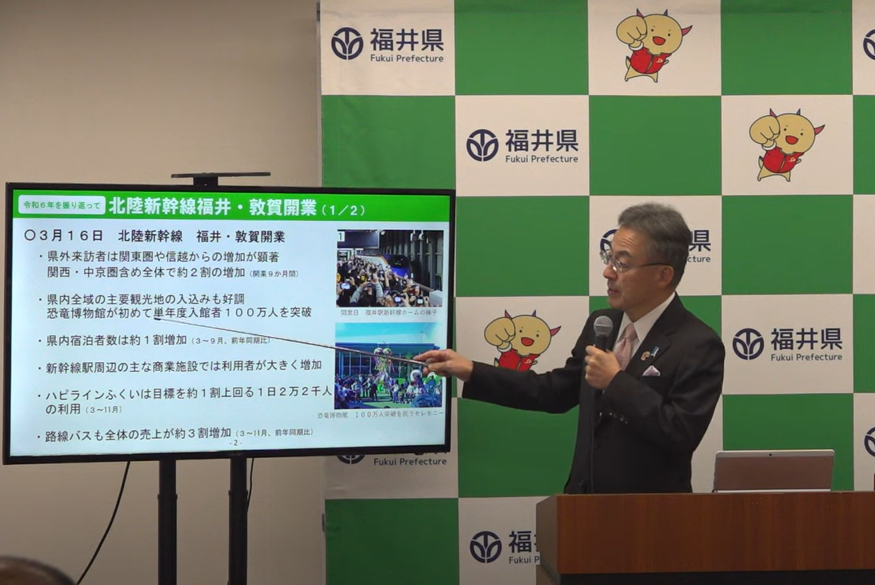

最初に、北陸新幹線の開業ですが、みなさんご存知のとおり、9か月を経過しましたが、全体としては、お客さんについては依然として2割程度高い状況になっていますし、関東圏からは4割、信越の地域からは8割近く増えているという状況です。

また、観光地もとても賑わいを示していまして、2割3割多くなっているところはたくさんあります。恐竜博物館も、単年度で今まで最高が年度で93万8千人でしたが、それが8か月経ずして、11月中には100万人を超えたということで、現在も、昨年のリニューアル後に比べても、月々で見ると1割近く上がっている状況になっています。とても好調を維持しているということです。

国の宿泊統計でも、全国では減っていると言われていますが、福井では約1割増えているということです。また、新幹線駅周辺の主な商業施設、例えば、くるふ福井やotta、アフレアなどの売り上げもとても伸びているということです。

ハピラインふくいも、目標を1割近く上回る水準で好調を維持していますし、路線バスも、いろいろ言われていますが、実は売上も3割近く増えている。20数パーセント増えているということでして、交通の確保というか、多くのみなさんにご利用いただけているという状況になっています。

さらに、新幹線に向けまして、恐竜モニュメント25体。ロボットだったり、動かないものもありますが、3Dだったりなどですね。中には、XRバス「いこっさ福井号」。これも全国でここしか走っていませんが、時空を超えるような、こういうエンターテインメント性の高いバス。こういったものも新幹線開業に合わせて次々と始動したところです。

また、北陸デスティネーションキャンペーンが10月から開かれていまして、おかげさまで特別企画もあって、例えば、小浜の蘇洞門ですが、少しルートをいつもより長くしたりとか、あと、私もとても好きなのは、河野海岸のところの「中村家住宅」という重要文化財がありますが、ここがオープンしましたが、あそこの望楼座敷という少し高い塔がありますが、あそこで昔、北前船が入ってくるところをずっとご主人などが見ていたような場所ですが、ここもとてもよくて、キャンペーンの前より8割ぐらいお客さん増えているとか。「はなあかり」は毎回満員だと伺っていますし、東北から大宮経由で一本で、臨時新幹線が運行されましたが、これもほぼ満員の状況だったと伺っているところです。

また、「ふくい桜マラソン」も、初開催でしたがとても多くの人に走っていただきましたし、なんといっても好評でして、「RUNNET」のレポートの得点も88.5点ということで、中部地方で開かれた20大会の中でも一番点数がいいということになっているところです。

そして、オリンピック、パラリンピックも、福井の選手がとても活躍をいただきまして、そういう意味でも、明るい年だったなと思っています。

また、県立大学「恐竜学部」の設置が決まりました。「地域政策学部」、これは仮称ですが、アオッサの「まちなかキャンパス」、これも整備の準備を進めています。

そして夜間中学、道守高校の中に設置を決定しました。国籍や年齢問わず、中学校の学び直しをしていただける。令和8年4月の開校を目指して準備を進めています。

そして、「ふく育県」。日本一幸福な子育て県「ふく育県」をさらに進めようということで、「ふく育応援」を強化しました。9月からは、保育料の無償化、これを第2子以降の所得制限を撤廃しましたし、在宅育児手当の所得制限も撤廃しました。2人お子さんがいるご家庭であれば、1人目から高校の授業料の無償化も拡大をしています。

また、Iターンの子育て核家族世帯も安心して子育てが楽しくできるということで、「ふく育さん」や「ふく育タクシー」の普及も促進をしていまして、「ふく育さん」はまだまだ多くのお客さん、みなさんにご利用いただきたいと思いますが、昨年に比べて4倍に増えて、月に40数件使われていると。さらに増やしていきたいと思っています。

また、全国育樹祭が開催されました。44年ぶりということで約24,000人の方にご参加をいただきました。秋篠宮皇嗣同妃両殿下にご来県いただき、平成21年の全国植樹祭において今の上皇上皇后両陛下が、天皇皇后両陛下のときに来られて植えていただいたトチノキやスダジイ、こういった木のお手入れをしていただきました。

また、新しい芽を、チャレンジを広げていただこうということで、ふくいイノベーションオフィス、これをオープンいたしました。FIOということで、ふくまちブロックの6階の越乃バレーで新しいビジネスマッチングをするとか、相談も受け付けるといったことをワンストップで対応しています。

最低賃金にも力を入れていまして、2年続けて、国の目安額を3円上回り、時給は984円に上がってきました。要請活動もさせていただいたところです。

さらには、交通基盤の整備。池田町の「白粟バイパス」、「板垣坂バイパス」、そして越前町の「梅浦バイパス」。これらを整備することで、昨年整備をした「クラウンロード(冠山峠道路)」から越前海岸や福井市に行くのも非常に便利になったということですし、鞠山南の国際物流ターミナルの拡張にも着工させていただいたところです。

もう一つは能登半島地震、奥能登豪雨への対応ということでして、この能登半島地震は、ボランティア等入れると、1万5千人を超えて福井県から行っていただきましたし、奥能登豪雨の時は1700人を超えるみなさんに行っていただいて、現在でも中長期派遣として14人の県や市町の職員を派遣しています。

また、防災力の向上ということで、今回の地震や豪雨、こういったものも活かしながら、次の新たな手も地域防災計画の中に反映をさせていったというところです。これからも中長期的に、特に豪雨のことなども含めて活かしていきたいと考えているところです。

私からは以上です。

~質疑~

[記者]

今年は元日の能登半島地震に始まり、新幹線の開業があっていろいろなことが目白押しだったかと思いますが、知事の中で最も印象に残っている出来事があればお聞かせください。

[知事]

能登半島地震もありましたが、なんといっても3月16日の北陸新幹線福井・敦賀の開業ということだと思います。もちろん、多くのお客様においでいただいているということの効果もありましたが、県民のみなさんの気持ちが非常に前向きになってきているということもあります。幸福度日本一の話もしましたが、合わせて幸福実感の調査で、例えばデジタル庁が5月に行った調査では、昨年12位が4位に上がったり、6月、7月にブランド総合研究所が行ったアンケート調査でも19位から5位に上がったということで、非常に将来に対して県民のみなさんの気持ちが前向きになってきているということなんだろうと思います。いつも申し上げていますが、新幹線の効果は開業した時がピークではなくて、ここで変わったなと感じていただいて、投資がここからどんどんつながっていくというところが大きいわけですので、これからも県民のみなさんの気持ちを高める、それからチャレンジを応援する、こういったことに力を入れていきたいと思っています。

[記者]

令和6年を振り返ってということで、ここに挙げていただいた話題とは別に、例えば積み残した課題がこの一年を振り返ってあれば、知事の所感を教えてください。

[知事]

一つには、新幹線の開業した沿線、もしくは大きな観光地があるところは賑わっているところがありますが、例で言いますと、例えば奥越や嶺南の西の方とか、こういったところはまだいまいち効果が上がってきていないとか、インバウンドの話などがあります。そういった面はこれから中部縦貫自動車道をはじめとして、様々なほかの要素も含めてですが、進めながら何とか挽回していく。こういったことは一つあると思います。また北陸新幹線になりますが、敦賀から西については、今回ルートを一本に絞って来年度中の認可着工に結びつく予算。こういった着工予算というものが得られない。こういう状況になっているということです。これについては、整備委員会の方でも示されていますが、小浜・京都ルートについては、しっかりと方向性を示していただいていると思います。一方で京都府・市をはじめとして、沿線の住民のみなさんが不安に思っていること、まだまだ理解が足りていない、こういったことに対して、しっかりと国や鉄道・運輸機構が理解を求めていく。そして科学的な根拠に基づいてよくご説明をしていただく。こういうことは大事だと思いますし、私ども北陸新幹線建設促進同盟会をはじめとして、我々としても、しっかりと機運の醸成はさらに続けていきたいと思っています。

[記者]

今の質問の答えの中でも少し出ましたが、今年度の当初予算のところで、インバウンドの拡大による新幹線効果の最大化というところを、重点ポイントの一つに掲げられて、組織改正等、出てきたと思いますが、今日の資料で特にインバウンドに関する言及が見当たらなかったのですが、今のところの取組みの成果というところと、それに対する知事の評価があればお聞かせください。

[知事]

4月の段階で、もしくは当初予算の段階で思っていたほどの効果が上がっていないというところは確かなのだろうと思います。しかし先日も、事業者のみなさんとか、地域でいろいろインバウンドを受け入れたりしている方のお話も伺いましたが、効果が出てきているというか、いろいろな取組みの結果というのは、やはり出てくるとも言っていただいています。全国的にもインバウンドはやはり都市部に集中しているという課題もあると思いますので、そういったものをどのように全国的に地方に回っていただくかといったこともあると思いますし、またやはり事業者に伺っていると、「何年も前からやってたんですよ」とおっしゃられます。非常に儲かっていると言ってはいけませんが、「本当に忙しくて困る」というような話もありましたが、そういう方々も「何年も前から実はやってきてたんです」と、おっしゃっていただいていましたので、我々がやろうとしている方向は間違ってないと思いますので、これが今度は成果に結びつくようにさらに頑張っていきたいと思います。

[記者]

方向性が間違っていなくて、成果に結びつくようにというところで、来年度の当初予算に向けても、インバウンドのさらなる拡大というところを重点に据えて、予算編成していくという方向性でよろしかったでしょうか。

[知事]

まだ予算編成中ですが、そういう方向性を打ち出していこうとは考えています。

[記者]

恒例になってきていますが、最初に一通り振り返っていただきましたが、今年の知事の思われている漢字一字を教えてください。

[知事]

一字で言うと、もう今年は新しいという、「新」という漢字ですかね。もちろん、まず北陸新幹線の開業ということもありますし、ふくい桜マラソン、全国で最後ですが新たに始まったということもありますし。また、新幹線開業で新しいステージに福井の全体の雰囲気も上がってきたとも思っています。「新しい」と、実は令和元年の、私が知事になった年もそのように申し上げたのですが、あの時は真新しいというよりは、新しい風がこう吹き込むという新鮮という意味の「新」だと申し上げましたが、今回は本当に真新しい。生まれ変わるぐらい新しいという、新品というような意味の新しさと考えているところです。

[記者]

北陸新幹線について伺います。まだ正式な発表は待たれるところではありますが、建設費が計上されなかった一方で、事業推進調査費に関しては微増というような報道も出ています。そちらに関しての受け止めを教えてください。

[知事]

最初にも申し上げましたが、今年の目標であったルートを一本化して来年度の着工予算を得るというところには至らなかったというのは大変残念です。一方で、整備委員会からの報告書、中間報告の中には、福井県、私が申し上げた、ひとつには国土強靭化の観点、また原子力立地地域の活性化の必要性の部分、そして言ってみれば米原ルートというのは承認しないといった考え方についても、しっかりと明記もしていただいているということですし、何よりも稲田先生にも頑張っていただきまして、小浜駅のところの着工準備としての調査費も増額して乗せていただけるというようなことを、明記をいただいているところでして、こういったことを、思ったほどのところまで行き着きませんでしたが、一歩ずつ、一歩一歩、前進していると感じているところです。

[記者]

先ほど知事も沿線府県の理解を得ていくことの重要性についておっしゃっていましたが、知事として、あるいは建設促進同盟会の会長として、今後、来年また、いろいろな山場を迎えるかと思いますが、どのような活動をされたいと考えていますか。

[知事]

これは一番大切なことはルートを一本化する、もちろん一里塚として重要ですが、トータルとして一日も早く小浜・京都ルートで大阪まで全線開業することだと。これはもう、沿線すべてのみなさんがお考えのことだと考えているところです。今回最大の成果が得られなかったというところについて言えば、やはり京都府を中心としまして、沿線のみなさん方の理解がまだ不足している、もしくは財源の問題もありますし、またルートについて、例えば水の問題だったり、建設発生土の課題であったり、そして費用対効果、こういったようないろいろな課題をおっしゃる方々がいらっしゃるわけですので、これをしっかりと解決することがルートの一本化にもなりますし、また財源の議論はいずれにしても、着工5条件の中で出てくるわけですので、こういったことを解決していくための努力を国、鉄道・運輸機構、JR、そして我々もしていくことが重要なのではないかと考えているところです。

[記者]

先般、次期エネルギー基本計画の案が示された中で、原発依存度の低減という文言が削除され、リプレースに関する記載もあったかと思います。この受け止めを伺います。

[知事]

これは、今回のエネルギー基本計画の案については、これまで私が審議会の場でも何度も申し上げてきた内容について、大きな方向性としては、織り込んでいただいていると考えています。

一つは、原子力を低減させていくと言いながら最大限活用ってどういうことだということを申し上げましたが、ここのところは、原子力基本法やGX推進戦略、こういった方向に沿った形で最大限活用していくという方向性が示されることで、言ってみれば原子力の将来像がより明確になってきたと考えています。

また、六ヶ所の再処理工場の竣工であるとか、竣工後処理をどういうふうに行っていくのかとか、地域の振興とかこういったことについての国の責任が明確になってきたということも一歩前進だと考えているところです。

一方で、私もずっと申し上げていましたが、その原子力の将来像というのは、原子力発電所を、計画して実際に設置して運用、発電を始めるまでのリードタイムというのはもう本当に長くなってきていて、もう20年以上とも言われています。そういうことから言うと、現状の足元で、これからどのようにしていくのかと事業者等が考えるためには、今回2040年を目指してやっていたので、2040年という時間軸では今回の結論かと思いますが、やはり2050年以降どうしていくのか、こういった長期軸ということを、さらに今後とも引き続き議論していっていただく必要があると考えています。

[記者]

先日の県議会の中で、知事の方から2月定例会の前までには見直されたロードマップを再提示するように求めているとお話があったと思います。具体的な日程など、どのような交渉をされているのか伺います。

[知事]

これについては、以前から実効性のある方策を出すようにということをできるだけ早くと申し上げているところです。議会の答弁の前だったか後だったかですが、2月議会前に出すようにということも申し上げています。

ただ、現状において、向こうからいつ頃出しますというような話はまだないということで、これから、しっかりとしたものを、まず国と事業者でよく話し合って作っていただく。そして出てきたところで、その実効性については、県議会、立地の市町、またステークホルダーである原子力環境安全管理協議会、こういったところの議論を経て、厳正に判断していきたいと考えています。

[記者]

2月定例会が来年の2月17日開会かと思いますが、場合によっては2月に示される可能性もあると考えているのでしょうか。

[知事]

そこはちょっとよく分かりませんが、何もギリギリでなくてもいいので、早く出していただきたいと思っています。

[記者]

エネルギー基本計画の原発のリプレースに関して、今週には福井経済同友会からも要望があったと思います。県内でも東日本大震災の前には、例えば美浜であったり、今も土地だけが造成されている敦賀3・4号機の敷地もあったりしますが、知事のリプレースに対するスタンス、県内の原発に対する考えを伺います。

[知事]

これは、今、具体的にこの新しい体制になって、そうした話を伺っているところではないので、一つには今回のエネルギー基本計画、こういったものも見ながら、国や事業者の皆さんがどう考えるかということだと思っています。我々は常に原子力行政三原則に基づいて、原子力発電の今後のあり方について、常に状況を見ながら考えていくということだと思っています。

[記者]

昨日の基本政策分科会で、知事は、特にということで、使用済燃料対策、保管のあり方、六ヶ所再処理工場の竣工実現に対して、国がより関与するように、関与の強化をというような要望をされましたが、その真意というか、改めて思いを伺います。

[知事]

これまで国は前面に立って主体的に実行するといろいろおっしゃっていましたが、その中身というのは、大きく言うと事業者を指導するというような考え方だったと思います。ただ、私もこれまでも、何度かそういうことを申し上げてきた過程の中で、先日17日、一回前の審議会の中では、村瀬長官からは、国として前面に立って責任を持っていくというようなお話も出てきたところであり、そうした方向性を、これからも確認をしていきたいということです。

[記者]

関西電力の森社長は、ロードマップの年度内までの提示に加えて、県に約束している地域振興についても年度内までにできるだけ早く示したいと言っていると承知しています。今後の県としての議論のやり方として、ロードマップと地域振興をトータルで議論して最終的な判断を下すつもりなのか、それとも、それぞれ判断していくのか。現状、どのような議論の仕方を考えているのか伺います。

[知事]

地域振興の件は、特に今年の夏ぐらいから、強く国と事業者に対して、期限を今設定しているわけではないですが、できるだけ早くと申し上げています。これはどちらかというと、これまで県が果たしてきた役割、そういう中で、常に国や事業者が、やりますやりますと言ってきたところが遅れているという認識を持っています。ただ、常に課題がいろいろ出てくるので、そういったことも含めて、今いろいろとやり取りはさせていただいていますが、まだいつ、どういう形でとかいう話はありません。

ロードマップの実効性の話と地域振興の問題は、別の問題だと認識をしています。とは言え、福井県の原子力行政三原則の中でも、もちろんまず安全最優先ですが、その上で立地地域の理解と同意、それを求め、その上で恒久的福祉の実現と謳われているわけであって、それは表裏一体の部分があると思っているので、実効性のところはしっかりと、実現の可能性のところを我々として評価しつつ、その上でこうした地域振興での協力ということも見させていただくということだろうと思っています。

[記者]

もんじゅの敷地内で計画されている試験研究炉に関して伺います。先日、文科省が中村副知事と面談されて、年内を予定していた建設予定地と原子力規制委員会への原子炉設置許可申請の見込み時期の公表を延期するという報告がありました。試験研究炉自体、もんじゅの廃炉が決まって、国が設置を決定してから8年経つわけですが、今もなお建設予定地すら決まっていない現状に対して、知事の考えを伺います。

[知事]

我々も8年前から、このことは求め、これは国が約束したことですので、当然のことながら、これは原子力の産業としてもありますが、人材育成とか安全、そういった意味でも非常に重要な部分があるので、原子力の安全投資や人材育成という意味においても大切な施設だということからすれば、KURが2026年には廃炉になるということから言っても、一日も早く実現していただくことが大事だと思っています。

一方で、安全が最優先、これは何よりも優先になるので、国土地理院が推定活断層というようなことを、近くで話が出てきているわけであるので、やはりこれに対する調査、これはまず行わないといけないということかと思っています。これからまだどんな調査をするのか、いつ頃までに調査ができるのかとかいうことは出てきていないので、まずそれを明らかにしていただきながら、その上で一日も早く、そういう調査をしながらもできる部分とかいろいろあると思うので、いろいろな知恵を出しながら、全体としてできるだけ遅れることがないように、そういった体制を組んでいただきたいと思っています。

[記者]

先ほど2月の定例会までにロードマップの提出ということでしたが、12月に六ヶ所の暫定操業計画が出てきて、いよいよロードマップは十分に作れる段階になってきたと思います。9月定例会の時には、中間報告を求めるという考えも、選択肢としてはその段階で考えながらということをおっしゃっていましたが、それを1月段階とかで求める考えはありますか。また、現在求めているということはありますか。

[知事]

今の話について言えば、今回の暫定操業計画については、例年であると2月に毎年出されているものを、前倒して先日、日本原燃が発表されていると、国とか事業者の間で、そういった配慮がされながら進んでいるものというふうにも認識しているところです。言ってみれば、もし中間報告とか言っても、これからもう1月過ぎて半ばとか、早くてもそういう時期であるので、そういう意味で2月の議会の前に出してくれという時期を切ったわけなので、それをできるだけ早くしていただくということかと思っています。

[記者]

試験研究炉について、国の説明の中で、KURなどの廃炉も含めて、特に西日本の原子力研究と人材育成が滞らないようにというのが一つ目的にあると言っている反面、完成目標時期等が全くないというところに疑問を感じるが、知事としてそこをどう考えているということと、今後、活断層の調査内容や具体的な設置場所等が示される際に、具体的な完成時期の見通しを求める考えがあるかどうか、伺います。

[知事]

まだ今の段階では、やはり、何年ぐらいかかるといった完成の本当の目標時期はあるのかもしれませんが、それはあてのない話だと思います。やはり、場所がここで、それでこういうような詳細設計をして、設置許可申請をして、その許可の目処が立ってくるというのは、一つの本当に出来上がる時期というのが分かってくる手続きなのだろうと思います。今はいずれにもまだ取り掛かっていないので、おっしゃられないのだろうなと思っていますが、ただ、決してそれをそれでいいと言っているわけではなくて、一日も早く仕上げる。当然のことながら、できるだけそれを早く、いつ頃できるかということも明らかにしていただきたいです。そうすることで、民間の投資も、試験研究炉に我々が期待しているのは、炉としてそこで試験研究が行われるということだけではなくて、産業としての利用ということも非常に重要であるし、また人材育成ということがそこで行われるということも広がると思うので、新たな投資ということを他からもしていただく上でも、やはり完成時期、見通し、こういったものはできるだけ早く明らかにしていただく必要があると思っています。

[記者]

今の話でいくと、具体的な設置場所と、設置許可申請の時期の見通しが示される際には、その完成目標等も示されるべきという考えでよいでしょうか。

[知事]

べきかどうかは、申請しただけではどうなるかわからないので、詳細設計もこれからやっていかれると思いますので、そういったところを見ながらだとは思いますが、できるだけ早く示していただきたいと思っています。

[記者]

そろそろ能登半島地震から1年ということで、振り返りで発言されましたが伺います。振り返りいただいて、震災の教訓を活かしてということで、能登半島地震の発生からそろそろ1年ですが、未だに復興復旧の進みがなかなか遅いというか、見られないという現状もあると思います。その中で、資料にも上げていましたが、震災の教訓を福井県にも照らし合わせて、知事が課題と感じられる部分をどこか教えてください。

[知事]

大切なことは、できるだけ事前に準備をしているということも大事だということは感じています。できるだけ孤立集落を作らないという意味では、原子力で言っても避難道路の多重化、強靭化をしておく、もしくはそうなったときにどうやって必要なものを届けていくのかということもいろいろ考えておく必要があります。まずは命をつなぐというところが最優先だということを感じていますので、ボランティアのみなさんにも、ボランティアといっても一般ボランティアという意味でもなくて、本当の専門ボランティアも含めて、もしくはDMATといった専門チームを入れるなど、こういったこともできるだけスムーズにできるような体制を事前に組んでおくというのはとても大事だとまず認識をしています。その上で、今度は復旧復興の段階に入ってきたときも、同じように事前に準備することでできるだけ早くものが進むということもあるわけでして、県はいろいろな形で、建設業協会等と、こういう時には私たちが頼まなくても行ってくれと、道路の啓開計画を作る時にも、すぐに動けるような体制も準備をさせていただいていますし、その他の団体とも、こういったことについての話し合いを今どんどんさせていただいているということです。その上で、もしものことが起きたときに、状況をどう調べるかというときに、ドローンの自動運転の整備もさせていただいて、これも能登半島の奥能登豪雨の時にも使わせていただきましたが、非常に早い段階でどういう状況にあるかが見えて、それから、土量もどの程度溜まっているかなども一目で分かっていくというようなことも分かってきています。あと、避難所運営についてもLINEを活用させていただいていますが、これもさらに進化させようなど、まずは今起きたことが次にも起きる。起きるということを前提として今準備できることをしておく。こういったことに力を入れて、短期の方の地域防災計画の見直しをさせていただきましたが、中長期に向けても準備をしていきたいと思っています。

[記者]

今の話にも関連しますが、いわゆる災害関連死を減らす意味で避難所の環境対策というのも、国の経済対策でも予算がつきました。県でもこの12月議会で、避難所のトイレトラック、トイレカーの整備をとりあえず優先的にということで進められたと思いますが避難所の環境整備で、今後県として考えられていること、どういう方法で施策を進められるのか教えてください。

[知事]

まさに今も申し上げたことにも関連しますが、一つには国はスフィア基準、もしくは能登半島地震の教訓を踏まえて、国としての基準を見直す作業に入っていらっしゃると思います。これをまず踏まえて、そうすると食料は1日では足りない、3日いるのではないか、もしくはトイレを最初にとにかく早い段階で20人に1基つけていって、男女比は女子3で男子1だとか、こういったいろいろな基準が出てくると思います。避難所ごとに必要な人数が分かってきますので、こういったことを事前に準備していく。これが手順としてはこうなるのではないかなと思いますので、今できることとして、先ほどご指摘もいただきましたが、トイレカーというのは1台とか、小さいのも含めて2台が大事ではなくて、それを買うことで全国のネットワークの中に入ることができて、それで多くのトイレが早い段階で届く。こういう準備もしているわけですので、今申し上げたような手順で国の基準等が示される、そういうことを待たなくても分かっていることをやっていきますが、そういったものも見ながら事前にもできることを前もって整えておくということをやりたいと思っています。

[記者]

スフィア基準に関して、個人的にはだいぶハードルが高いというか、過酷な環境の中で、あれを整備するというのはなかなか厳しいかなと思いますが、その辺に関する知事の受け止めを教えてください。

[知事]

これは段階があると思います。本当に命をつないでいるときに、1人3.5平米以上ということ、トイレのこともそうですが、これがすぐに満たせるという状況にはないと思います。しかし、おっしゃっていただいた災害関連死というのは、これは長期的な避難の段階で発生してくる可能性が高まってくるというものではあるので、やはり本当にどこまで実現できるかというのはすぐにできるかどうかはありますが、一定程度の基準をしっかり持って、これに向けていち早くそれに取り組んでいくということを事前から準備しておくということは重要だと思います。現実に本当にできるかどうかというのは、その現場によりますが、ただ最善を尽くしていくということも大事だと認識しています。

[記者]

新幹線敦賀以西について伺います。今、京都の懸念はいくつかありまして、その中で福井県が具体的に寄り添えるものの一つとして、建設発生土の受け入れがあると思います。先日の整備委員会のヒアリングの中で、杉本知事が敦賀の鞠山南港整備事業で40万立方メートルの受け入れが可能という話がありましたが、今後、さらに建設発生土の受け入れる考えがあれば、場所と量について教えていただきたいです。

[知事]

今のところ、具体的に出てきている数字は他にはありません。一方で、例えば京都府内、大阪もそうかもしれませんが、出てくる発生土の量が膨大であるということは、構造的にずっとほぼトンネルが続いていって、大深度地下ということで立坑も作っていかなくてはいけない中で、これまでに比べても発生土が多いという状況は確かだと認識しています。それを解決することが北陸新幹線の早期全線開業という意味では重要な要素だということは認識しています。福井県としても引き続き、これをどうやって受け入れていけるのかということを、最大限努力していくということも続けていこうと考えています。その他の近くのところで何か事業があれば、土を使うということは逆に言うと、その事業にとってはプラスになりますので、そういったこともいろいろな形でお願いもしていくということはあるのかもしれません。いずれにしても、そうした沿線での課題については、しっかりと財源議論も含めて、お互いに力を出し合う、汗をかき合うことが大事かなと考えています。

[記者]

次に、国費の請求不備に関して伺います。先日、昨年度の漁港整備の分として水産庁から4億6000万、過年度支出として交付されることが決定されました。このことについて、改めて知事の受け止めと、再発防止への考えをお聞かせください。

[知事]

これについては、県選出の山崎先生や滝波先生にも本当にお力添えいただきましたし、県議会の先生方にもお力添えいただきましたし、もちろん職員も本当に一生懸命国に通って実情を申し上げてお願いもしてきまして、ありとあらゆる方法で頑張ってきて、結果として、国にお認めいただけたということは本当にありがたいと思っています。これと合わせて、今回のことは本当に反省すべきことが多い。一つにはチェックシステムで、職員というのはどうしても毎年変わっていくし、なおかつ、いつも事業を行っている所属と時々行っている所属があるので、スキルを上げていくというのももちろん重要ですし、合わせて、それから離れて第三者の機関であったり、課の外、部の外、全庁的に、そういったチェックシステムなども強化しながら、二度と起こさないということで、これから気を引き締めていきたいと思っています。

[記者]

北陸新幹線敦賀以西について伺います。先ほどの知事の答えの中で、建設発生土など沿線の課題について力を出し合うという発言がありましたが、例えば地下水の問題だったり、地方負担の問題だったり、こういったことでも関わっていく考えがありますか。

[知事]

一つ一つの課題は、それぞれに解決すべき方々というか、まずは責任のある方々がいて、その方を中心にやっていくのだろうと思います。水の処理の関係は、少なくとも国や鉄道・運輸機構がおっしゃっているのは、シールド工法を採れば、今の京都市内の水の流れに対しては十分に対応ができると、大きな影響がないというような趣旨のことを言われておられますので、これは科学的な見地から、しっかりと説明を尽くしていただく、確認をしていただく、こういうことだと思います。

一方で、例えば財源議論ということであれば、私もいつも申し上げていますが、敦賀から先の小浜・京都ルートというのは、国土強靭化のための国策の新幹線だと思っていますので、その部分で必要となる経費は国が負担をすべき。地元負担という考え方そのものが違っていると思っていますので、そういったことをしっかりと訴えていく、そういった協力の仕方があるとも思っています。それぞれの課題について、できることを他人事としないで、できるだけ我々としても声を上げていくということはあるかと思っています。

[記者]

繰り返しになりますが、来年度の認可着工は困難になっている状況の中で、できるだけ早期の認可着工に向け、来年や来年度の県としての戦略はどのようにお考えでしょうか。

[知事]

一つには整備委員会もありますが、これから財源議論に入ってきますが、財源議論は北陸新幹線だけの課題なのかということもあります。そうすると、与党PTがどう絡んでくるのかということもあると思っています。それから、新幹線はこれまで与党とやり取りをしていましたが、決めるのは政府で、事業を進めるのは国土交通省だったり、国土交通省から委託を受けた鉄道・運輸機構だったりとなるわけです。物事を進めていくのは、各省や政府であって、与党にまず求めていくというのはそうですが、一方で予算の審議等がこれからあるわけなので、これからは野党のみなさんにも、我々としても理解を求めていくという活動は必要かと認識していますので、これをどうしていくのか。まだ詳細な予算の内容も伺っていませんので、これからそういったことも聞かせていただきながら必要なところに求めていきたい、もしくは我々として機運醸成等も図っていきたいと考えています。

[記者]

関連で、繰り返しの質問にはなりますが、詳細ルートが決まらずに、京都のそういう懸念に対しても、説明して理解を得るというのはなかなか時間がかかると思いますが、整備委員会としても委員長などが来年の参議院議員選挙にかかったりするので、夏までの概算要求あたりまでにルートを決定するというのがそんなに簡単な状況ではないと思います。それまでの間に、まず与党整備委員会として、何をやって前進していただきたいかということをどう求めていくのかというところを確認したい。財源議論という話もありましたが、現状として、小浜・京都ルートを前進させていくためには、何をまずこの現状で取り組んでいくべきかというところを改めて教えてください。

[知事]

明らかなのは、沿線のみなさんの不安とか懸念を払拭していくことが大事だということになります。そういうことを含めても、やはり地元理解ということも含めた、着工5条件の解決が次の目標で、ルートはそれと並行しながら考えていくということに今回考え方が変わってきているのだと認識しています。そういう意味では着工5条件を早期に整えていただく。そのためには2ルートであっても、財源が3兆円を超えることは明らかなので、財源議論を始めることは十分可能なわけですし、それからB/C、費用対効果も当然のことながら、これまでの考え方をまずどうするのか。沿線全体で、今まで開通している場所も含めて、全体の利益が上がってくるのは当然だと思います。長野県がこれだけ小浜・京都ルートを求めてきているというのは、長野県に効果があるからということでして、東京からの効果だけではないからということなので、B/Cの議論もしっかり進められる状況になってきていると思います。こういった着工5条件の解決を進めていただけるようにお願いをしていくのかと考えています。

[記者]

令和6年の振り返りで、企業の支援も挙げられていましたが、今、人手不足が大変だということは各業界との懇談などでも出ていると思います。その中で外国人人材の確保に向けて、受入サポートセンターを作るなどこれまでも取り組まれていると思いますが、各県も取り組んでおり、現状、福井県の外国人材の受入状況について、どう認識されていますか。今後例えば、育成就労制度が始まりますと、転籍が早くに可能になるということもありまして、福井に呼んできても、他県に流出してしまうという例も、介護の現場では実際に聞いていまして、そういったことに対する対策ということで、どのようなことをこれから考えていかれるのか、教えてください。

[知事]

おっしゃられるように人手不足の対策の一つの効果的な方法としては、外国人のみなさんに福井においでいただいて就労していただくということかと思っています。今、総数がどうなっているか、もしくは全国的なトレンドの中で福井が全体としてどうなっているのかということについて私は把握していません。しかしそれぞれの業種、例えば福祉、建設業、農業分野といったいろいろな分野で、長期的にどの程度人が必要か、今と乖離がどの程度あってどうしていくのかといったことはそれぞれの分野で考えていまして、なんとか今後とも引き続き、福井県内のそれぞれの業種が今すぐにショートするというような状況ではないと認識しています。一方で、このことについては県が独自にしていますのが日本語の教育、そしてそれぞれの分野の基礎的な知識を母国において学んで、こちらに来ていただく。そうすると集団で来ていただいて、みんなで友達と一緒に働けるということが可能になるというメリットがあります。こういったことを活かしていけば、一つには離職の防止、他県に行くことも防止が十分できると思っています。その上で、私が常にこの課題について庁内でも各事業者にもお願いしているのは、おいでくださった外国人の方はもう福井県民だということを決して忘れないでほしいということです。県民としてしっかりと処遇をして、それで満足していただける体制にしようということで、今回のサポートセンターもそうですし、相談窓口を作るなどもしてきています。そういった体制もしっかりと今後とも充実させていくことで、一人一人の外国人のみなさんを孤立させない、そして満足度を高めていく。こういうことで、外に出ていくというのを少しでも防止していくことは可能なのではないかと思っています。

[記者]

満足度というのは仕事に対する満足度だけではなく、地域で暮らす満足度という意味合いでしょうか。

[知事]

おっしゃるとおりで、今、福井県が求めているのは給料を都会以上にしていくというよりは、暮らしを都会以上に上げていくということで、これは実は明らかで、統計的に見ても東京はキラキラしていて給料は高いが、使うお金も大きい。また結果として遠くから行かなくてはいけないなど、そういった部分を引いていくと、都会は実はそういうメリットはありません。全国で一番メリットが低いのが東京と言われていますが、まだキラキラしているところが見えているので、福井県は幸福度日本一ですし、また福井県民の幸福実感も全国トップクラスに上がってきていますので、こういったところをいかに理解していただけるかかと思っています。

[記者]

新幹線敦賀以西の話で、小浜・京都ルートという話が出てくる中で、一方で隣県などから米原ルートの再考の声が聞こえています。これについて知事はどうしてだと考えていますか。

[知事]

これはご本人たちに聞いていただきたいと私は思います。私からあまり余念を持って申し上げることは適切ではないと思っています。しかしお話をよく伺っていると、小浜・京都ルートは本当にできるのかというようなことを、不安に思っているという部分が無きにしも非ずと考えています。したがって、一歩一歩でもとにかく小浜・京都ルート。小浜・京都ルートの必要性が否定されているというよりは、やはり早くできる、少しでも早くというようなことを言われていますし、もしくは小浜・京都ルートができないではないかと言って、その後、米原ルートとおっしゃっている方が多いようにも思いますので、やはり本筋の方をしっかりと前に進めることが大事だと思っています。

[記者]

それで同盟会または県として、来年以降で、何か強化していくことや何か動きをまた強めていくような考えはありますか。

[知事]

淡々とではなく、今年は年末に沿線の住民のみなさんや市町も含めて理解を得ていく必要性が出てきて、もしくは残土の処理などいろいろな課題が出ていますので、そういったことを一つ一つ解決していくのだということを、同盟会としても国や鉄道・運輸機構、JRなど必要なところに強く求めていくということだと思っています。

―― 了 ――

関連ファイルダウンロード

※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。

アンケート

より詳しくご感想をいただける場合は、kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

知事公室広報広聴課

電話番号:0776-20-0220 | ファックス:0776-20-0621 | メール:kouhoukoucho@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)

受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

20241226資料(令和6年を振り返って)(PDF形式 2,144キロバイト)

20241226資料(令和6年を振り返って)(PDF形式 2,144キロバイト) ダウンロードはこちら

ダウンロードはこちら